为乡村振兴“画像”——新疆农民画笔下的丰收图景

麦盖提县农民画创作者艾尔肯·司依提的作品《核桃里的致富梦》。艾尔肯·司依提供图

喀什核桃里藏着数亿产值

天山网-疆日报记者 加孜拉·泥斯拜克

麦盖提县农民画创作者艾尔肯·司依提的画作《核桃里的致富梦》,用圆形构图模拟核桃的横截面,将硕果累累的核桃树、当地农民采摘搬运核桃的场景、满载核桃的拖拉机等元素巧妙融合,把劳作、收获的画面紧密串联,寓意核桃是承载致富希望的容器,凸显当地群众依托核桃产业增收致富的主题。

喀什地区核桃种植历史悠久,这幅画作恰恰反映了喀什地区蓬勃发展的核桃产业。

莎车县乌达力克镇核桃种植户阿力木江·阿布都赛买提一家世代种植核桃,过去仅守着一两亩地,如今规模已经扩大到80亩。“和父辈不同,我们这一代人更注重用科学的方式种植管护核桃,今年核桃价格又涨了,是个丰收年。”9月20日,阿力木江高兴地说。

从2015年起,莎车县开始推广易于管理、皮薄、产量更高、适应性好、出油率高的“温185”核桃品种,亩产可达200公斤以上,现在全镇种植核桃面积已有1.4万亩。

“我们手把手教农民浇水、防虫害,农忙时都顾不上喝水,但看到农民有个好收成,我们心里也高兴。”乌达力克镇林业站站长买买提吐尔孙·吐尔地说。

今年,喀什地区林果种植面积达539万亩,其中核桃种植面积达202万亩,年产量达43.3万吨,分别占全疆的34.69%和42.75%。

如今,核桃早已不是昔日“养在深闺人未识”的地方特产。喀什通过科技赋能破解种植难题、全产业链延伸提升附加值、多渠道开拓打通市场梗阻,这片有着2000年种植核桃历史的土地正焕发着新活力。

走进喀什光华现代农业有限公司的生产车间,一颗颗核桃经过清洗、烘烤、压榨等工序,转化为高附加值的核桃油;在疏附县的喀什疆果果农业科技有限公司,核桃被开发成各类休闲食品销往全国。

“喀什核桃已经从卖青皮核桃、干核桃的阶段发展到拥有生产核桃油、核桃乳、休闲食品的完整加工体系,实现一颗核桃吃干榨净,带动农民增收的能力显著提升。”喀什疆果果农业科技有限公司副董事长蒋林波说。

为推动核桃产业深加工,喀什地区引进培育了35家核桃加工企业,年加工产值突破20亿元。

每到采收季,莎车县农民推着装满核桃的三轮车或开着拖拉机,将核桃送到新疆小蜂农业创新发展有限公司,经深加工后通过电商平台销往各地。喀什疆果果农业科技有限公司搭建了“直播+电商”销售矩阵,在抖音、淘宝等平台开设12个直播间,每天有10余名主播在线推介核桃产品。此外,喀什地区各县市还联合援疆省市,开展“核桃丰收季”“消费帮扶月”等活动,借助“沪喀优品”“疆品南下”等平台销售核桃及深加工产品。

在新疆核桃(叶城)批发交易市场,大数据可视化平台实时更新着全国各地的收购价格,年交易量超10万吨。“交易市场建成后,核桃收购价每公斤提高了2元至3元,确保了种植户的利益。”新疆果业集团喀什地区总经理费兴华说。

喀什地区还积极拓展国外市场,目前已招引15家出口企业,2024年销售核桃近3万吨。

“以前,我们的核桃只能在本地集市卖,现在我们不仅卖得远,价格还稳定。今年我家5亩核桃亩产达300公斤以上,收入更有保障了。”叶城县河园镇阿亚克库其村村民布合力其木·克热木拉说。

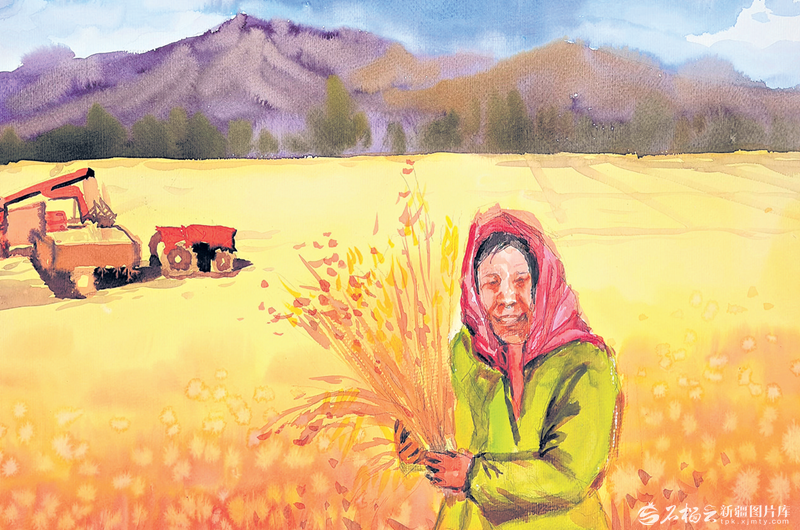

吉木萨尔县新地乡小分子村农民画创作者张新香的作品《丰收》。王统林摄

一粒昌吉小麦“长”出增收链

天山网-新疆日报记者 盖有军 通讯员 王薇

9月18日,昌吉回族自治州吉木萨尔县新地乡小分子村农民画创作者张新香正俯身调着水彩,画纸上,天山下的麦田已晕染成一片金黄。她蘸取橙红颜料,为穿梭在麦田间的联合收割机添上最后一抹灵动色彩。

这幅名为《丰收》的农民画上,张新香细细勾勒出农民手中捧着的麦穗,而画中农民的眼角,洋溢着比颜料更鲜亮的笑纹。

在张新香描摹的昌吉大地上,承载着粮食安全的重任,藏着一粒小麦串起的增收链。

近年来,昌吉州聚焦“农业强州”目标,深入实施农业提振行动,推动小麦产业贯通“种植端科技赋能、加工端精深转化、销售端全渠道覆盖”的全链条升级。

今年,昌吉州小麦种植面积达167.48万亩。奇台县冬小麦从百亩、千亩、万亩到十万亩的连片种植,均刷新了今年全疆冬小麦高产纪录。

走进奇台县半截沟镇腰站子村,播种冬小麦的大型农机在田间驰骋,在这片土地里,正酝酿着下一季的丰饶期许。

“我们的16万亩小麦从种到收全程机械化,绿色种植全覆盖,平均亩产达620公斤。”腰站子村村委会主任高龙的话里满是底气。

正是这金黄的小麦,让腰站子村串起了一条种植、加工、销售全产业链,撬动起5.1亿元的年产值,使其跻身新疆“亿元村”行列。

科技赋能让广袤麦田的潜力得以释放,这是昌吉州小麦产业升级的核心密码。如今,“天空地一体化”农情监测网络给昌吉州的麦田装上了“智慧眼”“顺风耳”,卫星导航的无人驾驶农机在田间划出整齐的轨迹,植保无人机精准喷洒的雾滴似细密的甘霖,高标准农田与水肥一体化的“双百工程”,让每一株小麦都生长在现代科技铺就的沃土里。

从一粒小麦到后续深加工产品的蜕变,演绎着产业链延伸的增值路径。

在昌吉州,16家面粉加工龙头企业抱团成势,组成强劲的产业矩阵,年加工小麦近百万吨。金色麦粒变身优质面粉,再转化为劲道挂面、香甜糕点等多种深加工产品。

“奇台面粉”的进阶之路,更是小麦增收链的生动注脚。2025年上半年,奇台面粉全网销售额突破5000万元,京东渠道销售额增速高达98%。

张新香的画笔不仅记录着丰收,更见证着小麦增收链上的乡村新景。

腰站子村在小麦产业链基础上发力全域旅游,让游客沉浸式感受独特的小麦文化。

吉木萨尔县新地乡小分子村则另辟蹊径,村民们将麦田、土屋、伴山公路绘入新画,把废弃羊圈改造成飘着麦香的网红酒吧,将老磨盘变身民宿吧台。这些融合了小麦元素的改造,让小麦产业成为连接一二三产业的文化纽带。

夕阳西下,张新香放下画笔凝望眼前的麦田。此时,风掠过田埂,吹拂起阵阵残留的麦香。“我画《丰收》,不只是画麦浪多好看,更要画这条小麦增收链里的好日子!”张新香说。

在昌吉大地上,一粒小麦不止生长在田野,它流转在现代化工厂的生产线上,闪耀在电商直播间的镜头里,扎根在乡村旅游的烟火中,更承载于乡村振兴的蓝图里,也晕染在农民画创作者的调色盘上,成为这片土地上最动人的丰收叙事。

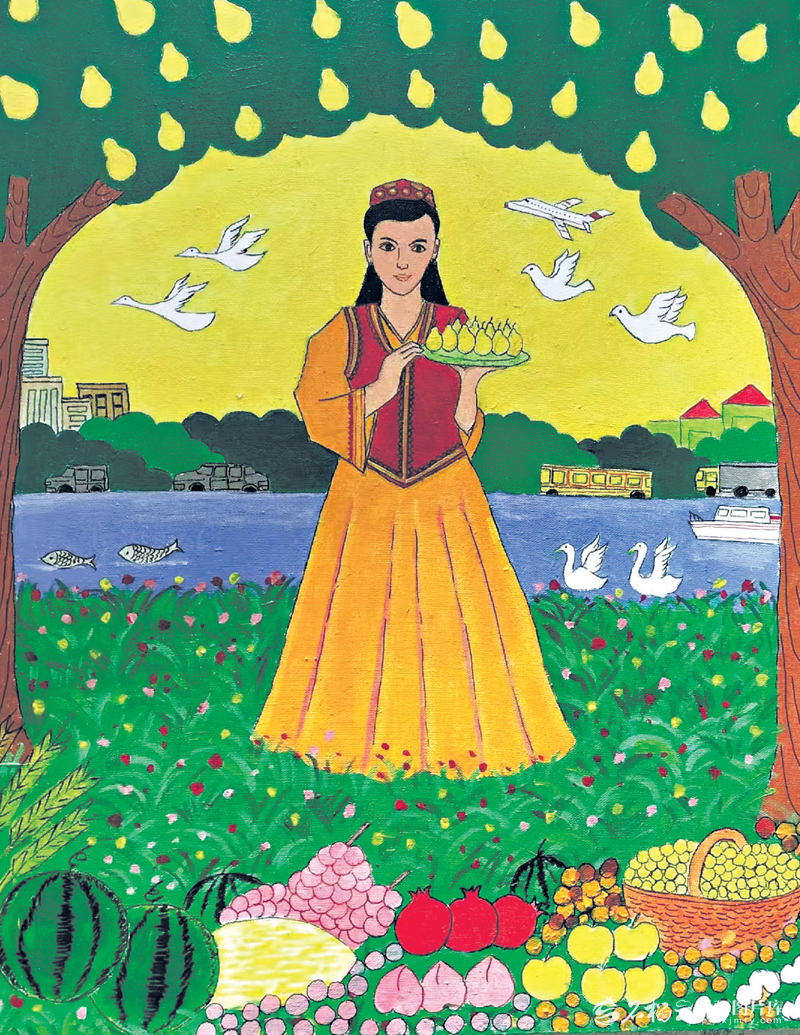

库尔勒市农民画创作者帕尔哈提·艾热提的作品《香梨丰收日子甜》。帕尔哈提·艾热提供图

画中梨枝沉甸甸 画外梨香飘万里

天山网-新疆日报记者 杜建辉

库尔勒市农民画创作者帕尔哈提·艾热提的画作《香梨丰收日子甜》,以饱满色彩勾勒丰收盛景:身着民族服饰的果农手捧黄绿色香梨,笑容映着枝头沉甸甸的果实;孔雀河波光与天鹅、欢跳的鱼儿以及汽车、飞机相映成趣。作品不仅凸显库尔勒市物产丰饶,更寓意香梨产业是群众增收致富的“甜蜜引擎”。

库尔勒香梨凭借香气浓郁、耐贮藏、营养丰富的特质,被誉为“梨中珍品”,这幅农民画正是当地香梨产业蓬勃发展的鲜活缩影。

“和过去靠天吃饭不一样,现在剪枝、施肥、防虫害都有科学方法,今年香梨又大又甜,肯定能卖好价钱!”库尔勒市托布力其乡果农艾力·买买提种植香梨数十年,9月22日,他看着自家果园里压弯枝头的果实,满怀憧憬。

近年来,库尔勒市大力推进香梨标准化生产,从田间管理到品质把控全流程赋能,让这一传统产业焕发生机。2024年,库尔勒市香梨种植面积达40.02万亩,总产量约50万吨,总产值约23亿元。

金秋采摘季,库尔勒处处是丰收图景。香梨园里,果农们忙着采收;乡村公路上,满载香梨的车辆往来穿梭;批发市场内,一箱箱包装精美的香梨等待发往各地;库尔勒梨城机场里,“香梨号”航空货运专班将新鲜果实运往全国。

从枝头到舌尖的高效衔接,离不开科技与产业链的双重助力。在产业升级过程中,科技成为关键支撑。2023年,新疆库尔勒香梨产业发展有限公司引进全疆首套香梨数字化智能分选设备,通过精准检测快速筛除残次果实,既保障了流入市场的香梨品质,还能依据不同需求定制产品规格。“这套设备让我们精准对接高端市场,进一步提升了品牌竞争力。”该公司相关负责人高元说。

深加工则让香梨的附加值大幅提升。目前,巴音郭楞蒙古自治州已培育引进库尔勒龙之源药业有限责任公司、库尔勒沁知园生物科技有限公司等多家加工企业,开发出香梨润肺膏、梨酵素、香梨棒棒糖等产品,形成“采摘—存储—加工—销售”的完整产业链,既充分挖掘香梨价值,又为当地创造大量就业岗位。

销售渠道的多元化,更让库尔勒香梨“香飘万里”。线下,全国采购商齐聚当地果蔬批发市场;线上,果农和企业纷纷开启直播带货模式,在抖音、快手等平台开设直播间。

巴州还通过举办香梨文化旅游节、香梨采摘季等活动,吸引游客观光采摘,推动农旅深度融合。在深耕国内市场的同时,库尔勒香梨还出口至20多个国家,赢得海外消费者青睐。

“以前香梨只能在本地卖,现在不仅能坐飞机运往全国,还能出口到国外,价格也稳定。今年我家20亩香梨,收入肯定不差。”库尔勒市哈拉玉宫镇果农吐尔逊·依明的话,道出了当地果农共同的心声。如今,库尔勒香梨正凭借科技赋能、产业链延伸和多元销售,成为乡村振兴路上的“致富果”,一路飘香。

察布查尔锡伯自治县阔洪奇乡红旗村农民画创作者焦景祥的作品《收获》。焦景祥供图

察布查尔水稻“丰”景入画来

天山网-新疆日报记者 宋卫国

成熟的稻穗低垂、收割机行走在稻田里、几位农民正在弯腰捡拾稻穗……这是察布查尔锡伯自治县阔洪奇乡红旗村农民画创作者焦景祥最满意的画作之一。

1991年,焦景祥从甘肃省定西市通渭县来到察布查尔,开启了自己在察布查尔种水稻的历程。

9月23日,焦景祥介绍,他在当地农业技术人员和水稻种植户的帮助下,也成了水稻种植能手。每年金秋时节,金黄的稻浪在微风中翻滚,空气中弥漫着稻谷的清香,这种丰收的景象深深打动了焦景祥,他放下手中的农具,拿出随身携带的速写本和铅笔,蹲在田埂上,一笔一画地勾勒起来。

他画沉甸甸的稻穗,画收割机轰鸣的场景,画乡亲们脸上洋溢的笑容,更画自己对这片土地深深的眷恋。每一个线条都饱含着他对丰收的喜悦,每一抹色彩都倾注着他对水稻的深情。

在察布查尔,水稻是最常见、最具特色的农作物。察布查尔水稻种植历史已有200多年,种植面积从最初2万亩,到历史最高时接近20万亩,如今稳定在7万亩左右。2024年,察布查尔水稻千亩创建田、万亩示范田亩均产量分别达847.2公斤、794.2公斤,打破全疆千亩、万亩高产纪录。

近年来,察布查尔聚焦水稻种植土地碎片化与机械化瓶颈,将高标准农田建设作为核心抓手,让“粮田”变“良田”,大型农业机械高效作业,显著降低人工劳动强度,实现种植效率与成本控制双重优化,为水稻产业规模化发展筑牢根基。

从最初种植水稻至今,察布查尔已经完成从追求产量向注重质量转变,秉持“好种出好谷、好谷出好米、好米卖好价”的理念,从育种、种植、加工到销售,成功走出一条水稻从种植到餐桌全产业链发展路径。在此过程中,察布查尔出台了《察布查尔锡伯自治县水稻产业发展促进条例》,有效推动了水稻种植业的发展,不仅培育出了一批集种植、加工、销售于一体的大米企业,还在水稻田里养虾蟹、创作稻田画,形成“育种—种植—加工—文旅”全产业链。

“我要把这里丰收的景象展现在画作当中,让更多人看到收获的喜悦。”焦景祥说。