风雅阿勒泰

[开篇语]

“在文字的描述和传播中,个体鲜活的生命,对包括大自然、人文、个体在内,不同角度独特的深切感悟,或许会帮助我们完成时空穿越。”文字的力量,宣告生命的在场,人与自然的和谐共生。曾经的过往,总要留下细微的痕迹。25年前,国学大师饶宗颐先生在香港尖沙咀海港城一家酒楼聚餐时,云淡风轻的关于文字的一句话,让我一直铭记于心。

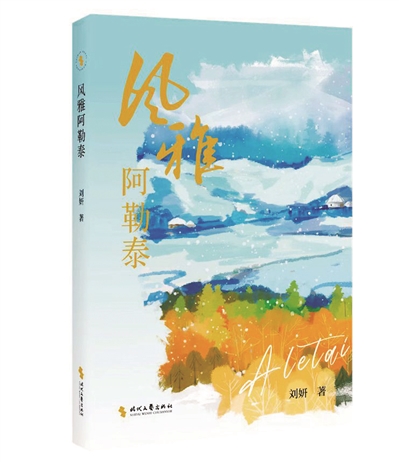

唯有文字不可磨灭。文字的意义,尤其是汉字的内涵,远不止于语言表达的工具,它更承载着人类的思维、情感和文化,以及中华民族大家庭文明的进程。《兴邦赋·简书》中曰:“泱泱大国,巍巍华夏,国祚绵长,后浪永昌。” 中国上下五千年文明,生生不息,从未中断。北宋时期的毕昇发明了活字印刷术,比西方早了400年。普通的泥巴,在毕昇手中化为传播文字的工具,这是最早的“中学西渐”,对世界科技、历史、文明进程中经典印刷史产生了一次伟大的技术革命。我热爱汉字,于是用最熟悉的母语,以文字的方式,记录下大美新疆,尤其是自己在西北之北的阿勒泰的所见、所闻、所感,这便有了《风雅阿勒泰》和《通天洞》两本书。

散文集《风雅阿勒泰》包括“放眼看新疆”“风雅阿勒泰”两部分,收录了六十多篇在北京、新疆、广东等主流媒体上发表的散文。地理上,书的内容涵盖天山南北,如“中国西极”克孜勒苏柯尔克孜自治州的乌恰县、西北之北阿勒泰的禾木村。文化民俗上,涉及冰雪运动、中亚最大的牛羊大巴扎、赛马、姑娘追、阿孜汗诗学等。在国家级非物质文化遗产方面,有刀郎木卡姆、阿肯弹唱、库布孜、冬不拉等。在地方饮食特色上,有马奶酒、格瓦斯、奶疙瘩、冰川醉蟹等。当然,还有关于广东广州白云区的彭加木英烈长眠地——“地球之耳”罗布泊的记述,作者披星戴月、风雨兼程,夜驰罗布泊,做株蝴蝶兰,洒泪祭拜彭加木英烈。同时,在“死亡之海”罗布泊给彭先生及后人留下一封短信和三杯双蒸米酒,寄托了包括作者在内国人的无限崇敬和追思之情。

儿童科幻绘本《通天洞》的小主人公“勇”,很久很久以前生活在新疆阿勒泰吉木乃的一个名为“通天洞”的地方。在这个四季分明的洞穴中,透过儿童视角,“勇”经历了失去阿婆的痛苦,在友爱与陪伴中学会了爱与成长。无数的“勇”,在这本童话书中领悟到记忆与历史、生命与永恒的隽永而纯真的真谛。故事讲述了“勇”掌握了“钻木取火”的生存技能,“勇”等人保护火源、火种,与火共舞,这是人类文明与历史延续的物质基础。通天洞位于欧亚大陆的主要通道上,是古人类迁徙中转的必经之地。它是2019年全国十大考古发现之一,是有形有感有效铸牢中华民族共同体意识的生动落脚点,也是“文化润疆”首次精准锁定青少年群体,具有较大意义。

“我是‘中国西极’所在地新疆维吾尔自治区乌恰县吉根乡护边员,国家荣誉称号‘人民楷模’获得者布茹玛汗·毛勒朵。谈风雅、赏雪都,传承红色文脉、续写风雅精神,请大家关注青年评论家、作家刘妍的《风雅阿勒泰》丛书。”

这是真诚而质朴的新书推荐,有长辈的无私助力,倍感荣幸,但我心中早已有了“私心”,最想的是,把《风雅阿勒泰》丛书的非物质文化遗产的艺术家们从西北之北带到更大的舞台,让他们在世界的聚光灯下尽情绽放。这个“私心”得到了无数志同道合素人的无私奉献和帮助,在今年春节后,不到一周的时间内,风雅阿勒泰“冰雪+非遗”文旅活动(北京站)系列策划,在“摸着石头过河”的懵懂匆促中成行。大众媒体、艺术家、高校,媒体人、艺人、学者,众志成城,手牵手、心连心,大家的心力、心气、心情都在来自十位新疆非遗传承人的身上。2月26日,我从广州出发,提前到北京打前站。新疆十位非遗传承人3月1日凌晨四点抵埠,3月7日活动结束,我们一直在奔跑、一直在铆足劲、一直在拼命,以“生如夏花之绚烂”的百米冲刺速度,前前后后参与了超过20场的直播、录播、学术专场、演艺音乐会等形式的活动。北京文艺广播、中国音乐学院、中央音乐学院、中国妇女儿童博物馆、中国非遗馆等首都北京的多处地点,留下了我们的非遗艺术,留下了我们与普通妇女儿童的欢声笑语,留下了我们对这个世界的无限爱与成长。想感谢的人很多,思之又思、虑之又虑,不善言语和表达的我,还是决定用文字,图文并茂地以“人民的非遗”系列七个专题讲述。本周推出第一期,先向读者推荐我们风雅阿勒泰“冰雪+非遗”文旅活动(北京站)系列策划的艺术家们。

刘妍,青年评论家、作家,中国文艺评论家协会新文艺群体首届特聘专家委员、中国科普作家协会会员、中国评论家协会会员等;2021年“西湖论坛”嘉宾、2023年“天山论坛”嘉宾,入选首届全国文艺评论领军人才培训班学员、广东省剧本大赛、“啄木鸟”杯短评单元;出版发表《钟南山逆行72小时》《花城印记》《花城味道》《风雅阿勒泰》《通天洞》《家在韩江廿四桥》(中英文对照版)系列等文学专著,获评论奖、文学奖若干。

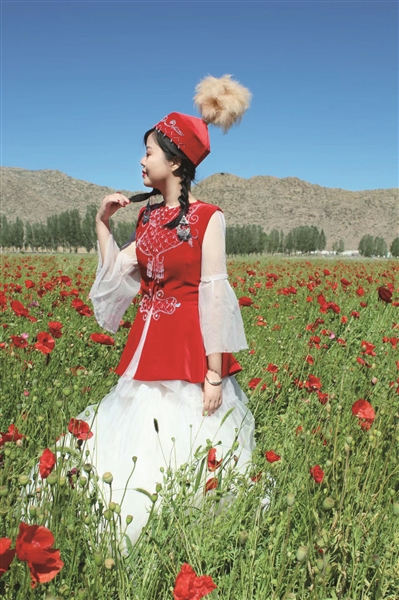

夏迪亚·阿布力克木,维吾尔族,国家二级演员,现任自治区舞蹈家协会会员、伊犁州舞协理事、阿勒泰地区舞协副主席,2000年获新疆艺术学院舞蹈系大专学历,2007年参与新疆少数民族科技骨干舞台主创培训。多年来,深耕舞蹈艺术领域,发表《舞蹈需要不断发展》等论文;代表作品有独舞《铃铛姑娘》《那孜比肯》,集体舞《乔勒甫》获自治区及州级文艺汇演一等奖;参演大型歌舞剧《阿嘎加依》,获得“天山文艺”等多项荣誉,2021年主演《红色摇篮》获全国网络舞蹈大赛金奖;2024年作品《雪都之美》获自治区优秀剧目奖,编创《石榴花开新时代》等作品在全国及省市级赛事中斩获一等奖6项、二等奖4项及创新编排奖,率队参与中国新疆首届“一起来学新疆舞”等重大文化交流活动。

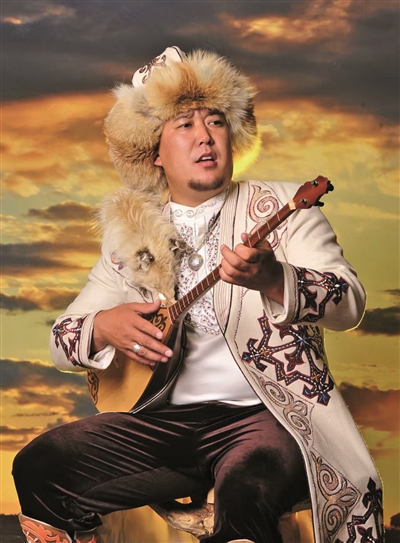

加米哈·达吾来提,哈萨克族,阿肯世家传承人,自幼研习弹唱艺术,17岁起便活跃于民间阿肯阿依特斯舞台。多年来,加米哈斩获国家及自治区级奖项二十余个:2010年、2015年两度荣膺“自治区阿肯阿依特斯大赛”特等奖,2008~2015年连续五届蝉联自治区级大赛一等奖,并在蒙古国、哈萨克斯坦等国际性民间音乐赛事中屡获殊荣;作为非遗传承的中坚力量,长期关注并服务于基层文化传播,深入牧区开展主题宣传活动千余场,以阿肯弹唱形式宣讲党的惠民政策,其表演形式融合传统与现代,质朴且声情并茂,深受好评,被誉为“草原上的文化使者”。

胡尔曼别克·巴克斯依,哈萨克族,阿勒泰市艺术团乐队队长,尚库布孜地区级非遗传承人,致力于濒危艺术的抢救与复兴。从业23年来,屡获殊荣——2007年获阿勒泰地区第九届“舞台阿肯阿依特斯”大赛一等奖,2008年登央视青歌赛晋级全国16强,2012年携“图玛尔组合”凭呼麦表演斩获第四届全国少数民族文艺汇演金奖、哈萨克斯坦国际传统艺术比赛金奖、2016年获“西部山歌大赛”十佳歌手称号,曾亮相央视《民歌中国》专题节目,多次参加国际音乐节展演,并带领团队将冬不拉与呼麦融入《大美新疆》等大型舞台作品中。

杜曼·别布提汗,哈萨克族,国家二级演员,现任阿勒泰市艺术团业务副团长,自治区第九、十届青联委员,自治区级非遗“哈萨克族呼麦”传承人,自治区民间文艺家协会会员。多年来,深耕民间音乐的传承与创新,2006年组建原生态呼麦乐队“图玛尔组合”,获第四届全国少数民族文艺汇演金奖、哈萨克斯坦国际传统艺术比赛金奖、第九届丝绸之路国际艺术节优秀演员奖等三十余项荣誉。参与大型音舞诗画《掀起你的盖头来——新疆是个好地方》等国家级演出,并在上海世博会开幕式上亮相,荣获贡献奖。此外,长期致力于非遗公益培训,带领团队深入基层开展文化惠民演出活动。2023年参加央视《看见新疆·北疆》非遗直播,以艺术为纽带践行文化润疆,被誉为“哈萨克呼麦艺术的守护者与传播者”。

米兰别克·阿合赛,男,哈萨克族,国家级非遗传承人、独立音乐人,精通冬不拉、库布孜、口弦等民乐器及阔麦依传统唱法,致力于民间音乐的现代化创新。2003年加入“IZ乐队”实现民族音乐的跨界融合,并赴法国等地参演国际音乐节。2012年凭阔麦依演唱斩获第四届全国少数民族文艺汇演金奖,同年获哈萨克斯坦国际艺术大赛一等奖。创作领域成就显著:为电影《远去的牧歌》作曲,谱写《猎人的故事》等三十余部作品,并出版两张个人专辑;由其改编的《万人黑走马》创上海大世界吉尼斯纪录;曾亮相央视青歌赛,获原生态组优秀奖,并担任《蒙面唱将》《天籁之声》等节目的特邀乐手;同时,致力于培养“达拉乐队”新生代音乐人才,主持青河县艺术团编导教学工作,以现代编曲激活传统艺术,被誉为“草原音乐的革新者”。

张春蕾,艺术学博士、中央音乐学院青年教师、中国音乐学院出站博士后、中国音乐研究基地研究员、中国传统音乐学会会员。多年来,聚焦传统音乐研究,曾获2021年度国家社科基金优秀博士论文出版项目资助、中国博士后科学基金第七十批面上资助,主要负责传统乐谱的辑录工作,获评2021年度中华民族音乐传承出版工程精品出版项目。参与国家社科基金艺术学重大项目“中国乐派研究”、中国乐派高精尖创新中心项目“中国音乐大典总目·文论编”、教育部人文社会科学重点研究基地——中央音乐学院音乐学研究所重大项目等7项国家级、省部级研究课题,多次荣获中央音乐学院“王森基金”论文比赛一、二等奖,数次于国内外重要传统音乐学术会议上发言;目前,已在《中国音乐学》《人民音乐》等核心期刊发表专业学术论文十余篇。