“从0~1”的儿童科幻作品

——简评《通天洞》

◎郑军

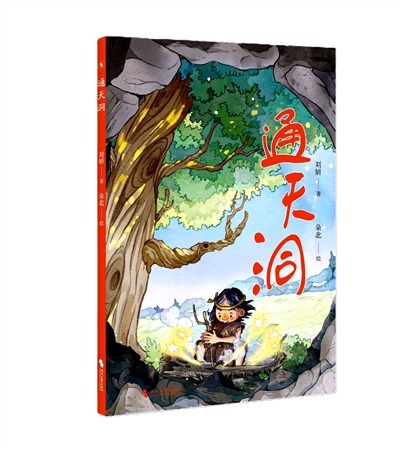

人们一直以为科幻故事只能发生在未来背景之下,科幻作品里只能出现宇宙飞船或者机器人。其实,荒蛮远古时代也可以用作科幻背景。法国电影《火战》、美国电影《史前一万年》,都是描写原始生活的科幻片。如今中国也出现类似作品,那就是刘妍的《通天洞》,这是国内首本儿童科幻题材的绘本,具有从“0~1”的意义。

人类最早的文字诞生于5500年前,中国最早的文字出现在3600年前。在有文字记载之前,古人类如何生活?这个话题制造了广阔的想象空间,这是远古素材可以用于科幻的重要原因。《通天洞》的故事离现在超过万年,正好处于无文字时代。

科幻经常描写尚未出现的技术,这给人们一种错觉,认为科幻只能写未来技术。其实,科幻主要描写颠覆式技术,也就是能够大幅改变生活面貌的新技术,通过描写它们对旧技术的颠覆来形成戏剧冲突。远古时代虽然没有高科技,但人类从保存自然野火到钻木取火,同样是技术飞跃,《通天洞》完全符合科幻的选题方向。

通过艰苦的技术革新,人类在大自然的约束下一点点获得自由,这是永恒的科幻主题。在《通天洞》里,主人公“勇”的阿婆因野火蔓延被烧死,“勇”又驯服了火,让其为部落服务。这个过程代表着人对自然力的控制,未被控制的自然力是人类的敌人,控制以后就成为人类的朋友。作者描写“勇”为了人工取火进行的各种尝试:用两根木棍摩擦、用木棍与石头摩擦、把木棍放到阳光下暴晒。最后,他在有孔洞的枯树干上成功钻出火星。不断的试错和思考,让“勇”像一位远古时代的科学家。他在孩提时期就特别喜欢提问题,阿婆也鼓励他发问。好奇心是科学进步的强大动力,即使《通天洞》取材于古人生活,仍然能够表达这个主题。

虽然在小说中,是“勇”最终发明钻木取火,但他的外婆已发现这个现象,并将自己的观察传授给了孩子。没有文字,古人只能以口头方式传授经验,让技术在缓慢积累中得到发展。

有些作品虽然描写远古生活,但采用漫画化方式,比如电影《石头人家》和《疯狂原始人》,它们的背景设置在远古,其实表达了现代人的生活观念。《通天洞》,则完全忠实于原始社会的生活背景。

故事里的人们不会打造人工建筑,只能选择天然洞穴,又因为不会加固而受崩塌之害。人们打猎为生,用土堆围成土炉来烤肉,穿兽皮取暖。因缺乏食物来源,人们一天只吃一餐。又因冰雪季节很长,族人都会滑雪。他们还能绘制岩画,把生活场景保留下来。

野火作为唯一的能源,像生命一样宝贵。小说描写了它的各种功能:取暖、烤制食物、烘干兽皮、驱散野兽。没有火,人们在夜里就无法出行。野火要保存在石窟窿里,有专人负责看管,他们不断放入枯枝和野草,让火种燃烧下去。同时又要防止“风神”助长火势,让火无法控制。

目前的考古学资料显示,人类最早使用天然野火是在140万年前,最早进行钻木取火是在40万年前。不过古人类彼此隔绝,像人工取火这种技术,会在不同部落里反复被发明出来,《通天洞》的情节因此具有合理性。

虽然没有文字,但故事中的古人类已经拥有语言。考古学证据表明,人类约在30万年前进化出能够发出口头语言的器官,而在四万多年前正式形成口头语言。不过,远古时代语言非常简单,没有现代语言中丰富的词汇和复杂的语法。作者忠实于这个背景,从人物命名,到他们的交谈内容,都是简单直白,着重用场景和动作描写完成叙述。这让小说带有一种特殊的朴质感,并且画面感也非常强,形成了本书的一大特色。当然,作者偶尔也会跳出古人类视角作补充背景。小说介绍了通天洞的实际位置及其气象特征。“通天洞”是一个存在于新疆的考古遗址,使用这种现实素材写科幻是很好的创作方向。著名科幻经典《古峡迷雾》,就是童恩正前辈在三峡考古现场构思出来的。

本书作者刘妍亲赴新疆四年,在通天洞实地考察了很长时间。下了足够多的功夫之后,最终完成的作品很有现场感,甚至能写出洞口的宽度和走向,对周围环境的描写也非常生动。现在主流科幻经常用“高概念”写法,追求闭门造车开脑洞,我反而提倡这种取材于现实的作法。科幻作家也要采风,也要深入生活,刘妍给大家做了好榜样。

如今,“野外生存”成为电视节目的一个热点,也有人靠手工在野外打造生活环境而成为网红。这说明成长在高楼大厦中的现代人,也想看看人与自然如何亲密接触。通过全面描写原始生活,《通天洞》满足了人们的这种阅读需求。在原始社会,野外生存是人的基本技能。小说里的自然界既浪漫又残酷,它是人类的生存基础,也能随时剥夺生命。熊在洞穴附近出没,很多族人被野兽咬死。虽然没有点明,但故事中的部落显然是母系社会,外婆和母亲都是部落领袖,这也给读者足够的新奇感。这两年AI话题很火,很多人担心作家是不是会被AI取代。其实,像本书这种“从0~1”的作品不会被AI取代,因为作者承担了把原始素材变成文字的环节。而把真情实感和原创想象变成文字,任何AI都还做不到这一点。

我相信,最终能过AI大潮筛选的,将是《通天洞》这种充满原创精神的作品。